3. 녹도진의 탄생과 운영

3. 녹도진의 탄생과 운영

1) 녹도진의 탄생

고려말부터 수군의 제도적인 정비가 시작되었고 선군 또는 기선군으로 불렸다.

조선초 흥양은 왜구를 방비하기 위하여 1397년(태조 6) 고흥현에 육진이 설치되었고, 왜적이 침입할 수 있는 길목이라는 점과 병선을 정박할 수 있는 적합한 포구가 있었다는 점 등이 고려되어 일찍부터 수군기지가 들어서게 되었다. 녹도만호가 사서에 처음 등장한 것은 1406년(태종 6)의 일이었고 축두만호진은 1430년(세종 12)의 일이지만 1396년(태조 5) 말경에 이미 전국적으로 군선이 배치되어 있었다는 것과 이후 1398년(태조 7)에는 만호, 천호, 백호 등 수군직의 품계를 설정하였던 것을 보면 늦어도 1398년(태조 7) 이전에 녹도만호진과 축두만호진이 설치되었다고 할 수 있겠다.

즉, 현 고흥에 처음으로 설치되었던 수군진은 녹도만호진과 축두만호진이다.

흥양은 조선초부터 수시로 왜구들이 침입하였는데 조선왕조실록 기사를 보면 모두 15회 기록되었고 그 중 녹도와 관련된 기사를 살펴보면 다음과 같다.

1497년(연산군 3) 2월 25일 녹도왜변

왜선 4척이 칩입하여 만호 김세준과 군관 2인, 진무 5인, 군사 20명이 살해당함.

조정에서는 부친상 중이었던 이량 장군을 전라좌수사로 임명하여 긴급파견하고 중앙관리 이계동을 전라도 순변사로 보내 녹도왜변을 수습케 하였다. 이량 장군은 전라좌수사로 급파된 이후 전라우수사 이영산, 병사 원중거 등과 함께 전라좌수영 관할 지역에 잔존해 있던 왜적을 수색, 토벌하여 큰 전과를 올렸다.

1555년(명종 10) 6월 9일 을묘왜변

왜선 70여척이 영암 달량진에 칩입 전라병영, 장흥읍성, 강진 마도진성, 진도 급갑도진성과 남도포진성을 함락한 후 퇴각하던 중에 왜선 28척이 녹도진성을 포위하자 흥양현감 신지상과 녹도권관 김헌이 지켜냈다. 병사 조안국 및 좌도 방어사 남치근 등이 지원하자 3일후 금당도로 물러갔다.

1587년(선조 20) 1월 말에 왜선 수척이 칩입하자 녹도만호 이대원과 수군들이 출전하여 왜군을 궤멸시켰다.

1587년(선조 20) 2월 1일 손죽도해전

왜선 18척이 손죽도에 침입하여 녹도만호 이대원이 전사하였다. 이를 정해왜변 또는 손죽도 해전이라 한다.

왜구의 칩입 노선

첫 째, 나가사키 고토에서 동남풍을 타고 삼도(거문도)에 이른 뒤 강진 선산도(완도 청산도)를 지나면 고금도진과 가리포진에 도달할 수 있는 바닷길

둘 째, 대마도로부터 동북풍을 타고 통영의 연화도와 욕지도 두 섬 사이에 이르러서 밤을 보낸 뒤, 다음 날 곧장 남해의 미조항이나 순천의 방답진(여수 돌산도)으로 향하는 바닷길

왜구들은 계절풍을 이용하여 봄•가을의 각종 어류와 해산물의 채취 시기에 맞추어 봄철 바람이 잦아드는 풍화기(風和期)의 3~4월에 칩입하여 5월 그믐께 물러나며, 가을철에는 8월 무렵에 칩입하여 바람이 높은 풍고기(風高期)인 10월 그믐 이후 물러가고, 파도와 바람이 가장 심한 겨울철에는 아예 침입하지 않았다.

고초도조어금약(孤草島釣魚禁約)

1441년(세종23) 11월 조선정부가 왜인에게 허가한 어로권으로 고초도는 현재 거문도, 초도, 손죽도 해역이다.

|

|

|

| 왜구의 침입 노선 | 고초도조어금약(孤草島釣魚禁約) 해역 |

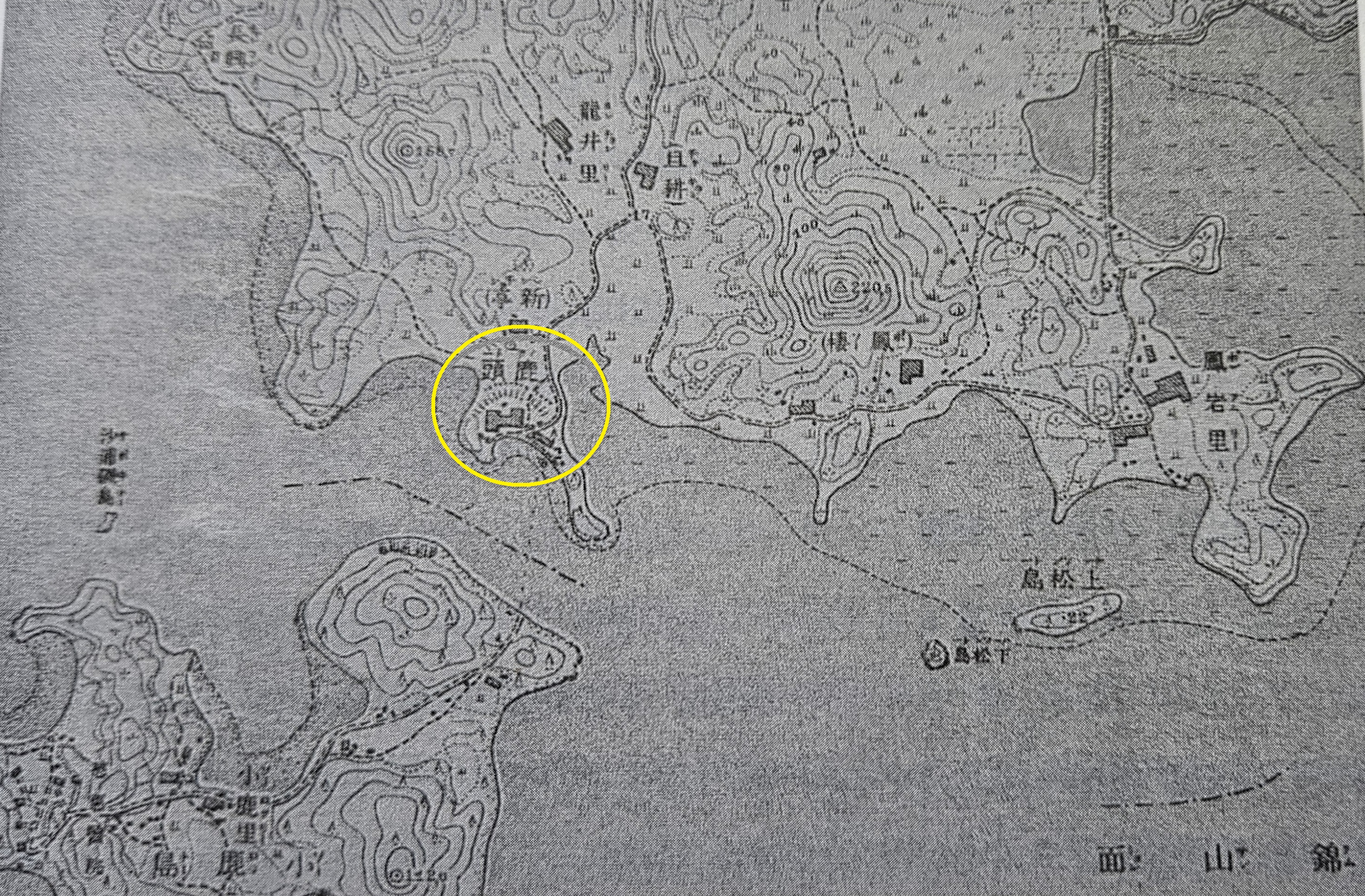

2) 녹도진의 입지 및 설치 배경

고흥군 남서쪽 도양읍 봉암리에 위치하고 있다. 득량만 동쪽 입구에 위치하고 있어 서쪽 입구의 장흥 회령포진과 함께 고흥반도를 비롯하여 장흥과 보성지역의 방어에 있어서 반드시 지켜야 할 군사적 요충지이다. 만의 안쪽에 자리잡고 있는 다른 수군진과는 달리, 바다쪽으로 내민 지형에 자리 잡고 있어 밖으로 노출되어 있고, 남쪽 해상의 소록도가 동서로 길게 놓여 있어 녹도진성이 드러나지 않도록 은폐해 주고 있다.

|

|

|

| 녹도진 주변 지형도(1917년) | 녹도진 주변도(2025년) |

녹도진은 지리적인 입지조건으로 인해 전라도 지역에 침입하는 왜구들의 두 개 경로 모두에 노출되어 있었을 뿐만아니라 고초도조어금약에 의해 고기잡이를 하던 고초도 지역까지를 방어구역으로 하였다. 또한 녹도진 바로 남쪽 바다에는 말을 키우는 국영목장이 설치되어 있던 절이도(折爾島, 현 거금도)가 위치하고, 절이도와 무인도로 기록된 상•하화도 사이의 수로는 영남과 호남의 조세선이 통과하는 해상 요충지였다.

3) 녹도진의 설치와 운영

녹도진이 언제 처음 설치되었는지 직접 전하고 있는 문헌은 확인되지 않는다. 조선시대 공식기록으로 가장 믿을만한 조선왕조실록에는 1406년(태종 6) 4월 중순의 기록에서 녹도천호(鹿島千戶)의 존재가 처음 나타난다.

보다 체계적이고 정비된 녹도진의 모습은 세종실록지리지를 통해 확인되고 있다. 이때 녹도진은 내례•돌산•축두•회령포•마도•달량•어란과 함께 전라도 수군처치사 휘하의 여도(呂島) 전라좌도 도만호진에 속한 만호진으로서 행정체계상으로는 장흥도호부 소속이었다. 그 후 1441년(세종 23) 흥양현의 설치와 함께 흥양현 소속으로 바뀌게 되었고, 1457년(세조 3) 1월 고흥포에 있던 축두진(築頭鎭)이 폐지됨에 따라 그 선군을 발포진과 함께 물려받았다.

녹도진은 1457년(세조 3) 대대적인 지방군제 개편에 따라 전국이 일원적인 진관체제(鎭管體制)로 정비되었고, 1479년(성종 10) 1월에 내례포진이 전라좌수영으로 승격되면서 전라좌수영 사도진관(蛇島鎭管)에 편제되었다. 이러한 편제는 녹도진이 1895년 7월 공식적으로 폐지될 때까지 줄곧 유지되었다.

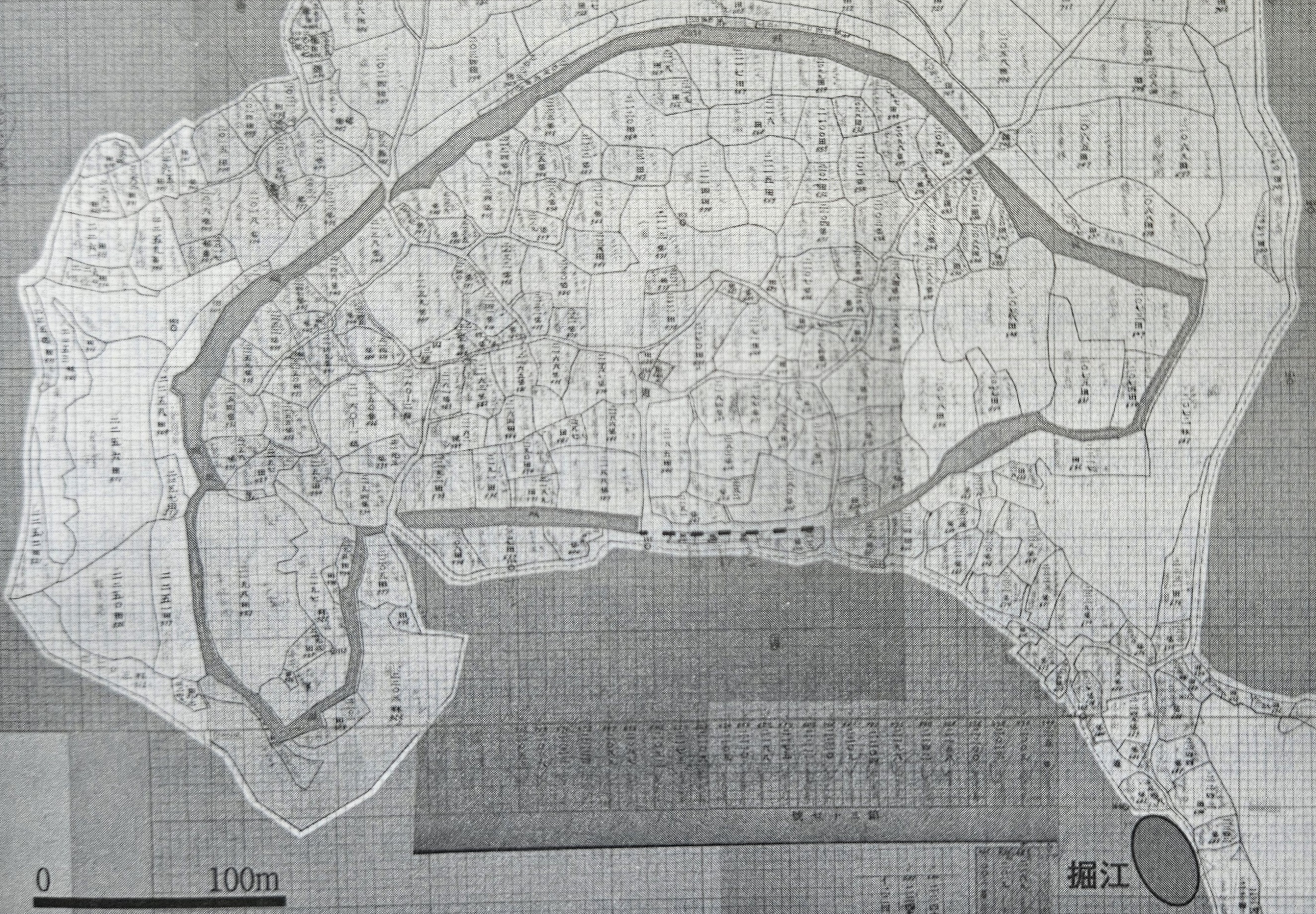

4) 녹도진성 및 관아시설

녹도진성은 1485년(성종 16) 3월에 그 규모가 결정되었다. 사도순찰사(四道巡察使) 홍응의 보고에 따르면 남향이고 둘레가 2,020척, 동서 길이가 810척, 남북 너비가 44척, 높이가 13척이며 보 안의 샘이 두 개가 있었다. 그리고 이로부터 5년 반이 지난 1490년(성종 20) 10월 말에 완공되었다.

녹도진성은 해발 158.7m의 북쪽의 비교적 낮은 산을 중심으로 남쪽으로 뻗은 능선이 동쪽과 서쪽으로 이어진 가운데 해안가의 남쪽 평지를 연결하여 쌓은 평산성으로 평면 형태는 반원형에 가깝다. 외벽은 돌로 쌓고, 내벽은 잡석과 흙을 다져 내탁식(內托式)으로 축조하고 있어 전형적인 조선시대의 축성기법을 따르고 있다. 현재 북문지에 가까운 서벽구간으로 외벽의 높이는 약 2m 4단 정도가 남아있고, 북쪽 구간 가운데 32m 정도가 남아있다. 봉암리 2738-15번지 일대로 주변은 주택이 들어서고 경작지로 사용되고 있다.

그리고 동문지(봉암리 2094번지), 서문지(봉암리 2154.2737번지), 남문지(봉암리 2181번지), 북문지(봉암리 2438번지) 위치가 확인되었고 녹도진과 관련된 불망비 3기가 쌍충사 입구에 남아있다.

|

|

|

| 전라좌도흥양현녹도진지도(1872년) | 녹도진성 주변도(1917년) |

남문밖 동쪽 해안에는 배의 정박과 수리를 위한 선소(굴강)가 현재도 잘 남아 전해지고 있다. 평면은 타원형으로 장축 46.8m, 단축 24m, 입구 폭 11.2m, 깊이 2m이다. 이 외에 마을 중앙에는 선정비 4기가 남아있다.

|

|

|

| 녹동 호국 공원 충렬공 이대원 동상 | 녹동 호국 공원 충장공 정운 동상 |

<표3-1> 고흥 1관 4포 진성 크기(1척=0.4673m)

| 진성 | 진성 크기 결정 | 둘레 | 동서 | 남북 | 샘 | 완공 |

| 사도진성 | 1485년 3월 | 1,440척(673m) | 1000척 | 400척 | 2 | 1491년 10월 |

| 여도진성 | 1485년 3월 | 1,320척(617m) | 400척 | 240척 | 1 | 1491년 3월 |

| 녹도진성 | 1485년 3월 | 2,020척(944m) | 810척 | 44척 | 2 | 1490년 10월 |

| 발포진성 | 1485년 3월 | 1,360척(636m) | 400척 | 180척 | 1 | 1490년 윤9월 |

| 흥양읍성 | 1441년 | 3,500척(1,636m) | 5 | 1445년 |

참고문헌

1. 임진왜란 흥양해전사 2016 연구 제장명, 고용규, 송은일, 김병륜, 송호철, 윤여석

2. 임진왜란과 흥양수군 2015 연구 제장명, 송은일, 정진술, 신윤호, 한성일, 송철환, 송호철

3. 고흥군 홈페이지